民法は、相続に関して定めた第5編の第8章に「遺留分」という章を設けて、遺留分制度を定めています。

この遺留分制度というのは、一定の範囲の相続人に対して、一定の割合で相続権を保証する制度です。

遺留分制度の趣旨

遺留分制度の趣旨は、お亡くなりになった被相続人の意思を尊重しつつ、近親者である相続人が遺産に対して有する相応の期待を保護する点にあります。

たとえば、夫がずっと働き、妻が家事を行って、夫を支えてきたという家庭を想定します。

この場合において、妻が、夫が他界した後、夫の遺産である夫名義の不動産や夫名義の預貯金等の財産により、その後の生活を維持しようと考えるのは、社会通念に照らして、保護に値する期待といえそうです。

しかし、この場合に、夫が遺言により全遺産を愛人に相続させることにしたとすると、当該遺言に従えば、妻は、夫の遺産を相続することができません。場合によっては、夫の死亡後、妻の生活は極めて不安定になります。

そこで、民法は、被相続人の意思を尊重しつつも、上記のような結果を避け得る制度として、遺留分制度を設け、一定の範囲の相続人が有する相続に対する相応の期待を保護しています。

遺留分権利者と遺留分割合

民法は、遺留分制度を設け、一定の範囲の相続人に所定の割合で相続権を保護しています。語弊を恐れずに言えば、この保護された相続権のことを「遺留分」といいます。

遺留分権利者

遺留分は、法定相続人の内、配偶者・子・直系尊属に認められた権利です。

この点、民法では、配偶者・子・直系尊属の他、兄弟姉妹が「法定相続人」として規定されています。そのため、被相続人の死亡時に子(代襲相続人を含む)も直系尊属も存在しない場合、兄弟姉妹が被相続人の相続人となります。

参照:法定相続人と法定相続分

ただ、遺留分に関して言うと、遺留分権利者と認められるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属に限られ、兄弟姉妹は遺留分を有しません。

兄弟姉妹が遺留分を有しないのは、兄弟姉妹は第3順位の法定相続人にすぎず、兄弟姉妹が有する遺産相続に対する期待よりも、被相続人の意思を尊重すべき要請が勝るという価値判断に基づくものと考えられます。

<法定相続人と遺留分>

| 法定相続人 | 遺留分 | |

| 配偶者 | ○ 常に法定相続人 | ○ |

| 子 | ○ 第1順位 | ○ |

| 直系尊属 | ○ 第2順位 | ○ |

| 兄弟姉妹 | ○ 第3順位 | × |

※なお、配偶者や子、親(直系尊属)であっても、相続放棄等がなされた場合、遺留分も認められないことには注意が必要です。相続放棄については次の記事を参照にしてください。

参照:相続放棄について

遺留分割合

次に、各人が有する遺留分の割合(保護される相続権の範囲)について説明します。

個々人の遺留分の割合は、遺留分権利者全員分の遺留分(これを「総体的遺留分」といいます。)に、個々人の法定相続分を掛けて算定します。

たとえば、遺留分権利者がA、B、Cといる場合、A、B、C全員分の遺留分割合(総体的遺留分)に、A、B、C個々人の法定相続分を掛けて得られる数字が個々人の遺留分割合となります。

そして、個々人の遺留分割合について、よくあるケースを念頭に整理したのが次の表です。なお、総体的遺留分は、直系尊属(基本は親)だけが法定相続人となるケースでは3分の1、それ以外のケースでは2分の1とされています。

<遺留分割合一覧>

| 遺留分※ | 配偶者 | 子 | 親 | |

| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × |

| 子1人のみ | × | 1/2 | × | |

| 子2人のみ | × | 各1/4 | × | |

| 子3人のみ | × | 各1/6 | × | |

| 配偶者と子1人 | 1/4 | 1/4 | × | |

| 配偶者と子2人 | 1/4 | 各1/8 | × | |

| 配偶者と子3人 | 1/4 | 各1/12 | × | |

| 配偶者と親1人 | 2/6 | × | 1/6 | |

| 配偶者と親2人 | 2/6 | × | 各1/12 | |

| 親1人のみ | 1/3 | × | × | 1/4 |

| 親2人のみ | × | × | 各1/6 |

※ここでは「総体的遺留分」を指します。

遺留分割合に関する設例

ここで、あくまで概略ですが、少し例を挙げて説明します(説明の為、実際の事案に伴う種々の事情(負債や特別受益等の事情)は捨象します。)

配偶者と子一人のケース

たとえば、2000万円の財産を有していたAが配偶者Bと子Cを残して亡くなったとします。また、Aは第三者Dに全財産を相続させる旨の遺言を残していたとします。

この場合、単に遺言に従えば、BもCも何ら相続できません。そこで遺留分の登場です。

上記表のとおり、配偶者と子一人のみのケースでは、配偶者及び子の遺留分はそれぞれ4分の1ずつです。

そのため、BとCの遺留分は、それぞれ500万円ずつとなります(2000万円×4分の1)。

その結果、Aが第三者Dにすべての財産を相続させるとの遺言を残していた場合でも、Bと、Cは、遺留分を主張して、それぞれ500万分の確保を求めることができます。

配偶者と子2人のケース

また、配偶者Bと子供C及びDの2人がいるケースでは、配偶者Bの遺留分割合は4分の1、C及びDの遺留分割合は8分の1となります。

そして、2000万円の財産を有していた被相続人Aが第三者にこれを相続させる遺言を残していたとします。

この場合、やはり遺言に従えば、配偶者Bや子C,Dは、なんら相続できませんが、ここでも遺留分が認められ、Bは500万円、C及びDはそれぞれ250万円の確保を求めることができます。

B 2000万円×4分の1

C 2000万円×8分の1

D 2000万円×8分の1

実際のケースでは

上記のように、被相続人が全財産を第三者に相続させる遺言等が存在したとしても、自らの遺留分を侵害された配偶者や子は、遺留分を主張してその回復を求めることで、一定の相続権を確保することが可能です。

ただの実際の事案では、上記のような単純な事例は存在しません。

実際の事案では、遺産の範囲を巡る問題や、生前贈与や借金の問題、不動産の評価の問題等、種々の問題・争点を伴う事案がほとんどです。

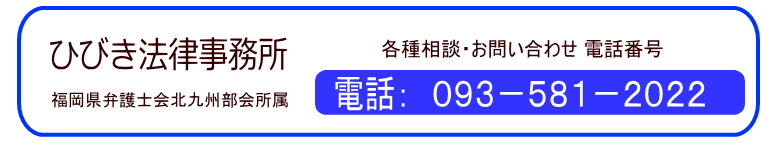

そして、こうした遺留分の問題を解決するためには、法的知見が不可欠です。そのため、遺留分の問題は、弁護士がよく相談をうける法律問題の一つになっています(そして遺留分を含む相続に関する紛争は北九州でも増えているように思われます。)。

私個人の主観としても、遺留分の紛争が生じた場合に、法律家の支援なく、個々人が解決するのはかなり難しいと感じています。遺留分の問題に悩まれた場合には、一度、弁護士にご相談いただければと思います。

参照:相続について