今日のテーマは、交通事故における弁護士費用特約についてです。

弁護士特約とは

弁護士賠償特約とは、自動車事故や自転車事故、歩行しているときに交通事故の被害者となった場合、車両(物)や怪我(人傷)の損害について、賠償請求を弁護士に委任する際に必要な弁護士費用や、法律相談費用等を補償する特約です。

被害者に責任のないもらい事故(いわゆる過失割合が自分0:相手方100)では、弁護士法72条の関係で、保険会社が示談交渉をすることができません。

そのため、被害者に責任のない「もらい事故」の場合、弁護士特約を使うことにより、弁護士にお願いして、加害者(相手方)に損害賠償を請求することができます。

弁護士特約では、生じる弁護士費用300万円を限度に、保険会社から弁護士に弁護士費用がお支払いされます。

弁護士特約の使い方

弁護士賠償特約の使い方としては、以下の流れになります。

- ご自身が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いているかどうかを確認する。

※クレジットカードの付帯特約として、弁護士特約がついている場合あり。

令和5年11月14日時点:セゾンカード、アメックスに付帯。 - 保険会社に弁護士特約を使いたい旨を伝える。

- 保険会社からの紹介の弁護士orご自身で弁護士を選定する。

- 弁護士に依頼する。

- ご自身が加入する保険会社が、弁護士事務所に弁護士費用を支払う。

弁護士特約をしようすると等級は下がるのか

弁護士特約を使用しても、通常、次年度の保険料や等級に影響しません。

そのため、気兼ねなく、弁護士特約をお使いいただけます。

家族も弁護士特約を使えるのか

保険加入者の家族でも弁護士特約を使うことは可能です。もっとも、各保険会社の定める保険約款によっては、家族でも一部弁護士特約を使うことができない場合もございます。

そのため、一度、加入されている保険では、誰が、弁護士特約を使うことができるのかということについて確認することをおすすめします。

相手方に損害賠償請求をする場合

- 記名被保険者

- 記名被保険者の配偶者

- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

- ご契約の車両に事情車中の方

- 1~4の方が、ご契約の車両以外の車両を運転中の事故については、その車両の所有者及び同乗者

- (一部、使用について限定される場合があるため、ご確認が必要です。)

- 契約の車両の所有者

刑事事件にかかる弁護士費用等の補償

(自動車事故のうち対人事故における刑事事件等の対応を行う場合)

- 記名被保険者

- 自動車または原動機付自転車を使用または管理中の以下に該当する方

- a記名被保険者の配偶者

b記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

c記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 - 記名被保険者の承諾を得て契約車両を使用または管理中の方

弁護士特約が使えない場合

各保険会社の約款によっては、弁護士特約を付けていても、弁護士特約を使用できない場合がございます。

※各保険会社の約款をご確認ください。

- 契約者または補償を受けられる方の故意または重大な過失により生じた損害

- 無免許運転や酒気帯び運転により、運転者本人により生じた損害

- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害

- その他約款に定める事項

- 弁護士特約はいるのか、いらなのか

弁護士費用特約の費用は月額300円程度であることが多いです(正確には、各保険会社により異なりますのでご加入の保険会社にお問い合わせください。)

他方で、事故の加害者(相手方)から金銭を回収しようとした場合、弁護士に依頼すれば、弁護士費用の他に実費も必要となります。

具体的には、物件事故報告書等を弁護士会照会で取り付ける際に必要な手数料・訴訟を提起する際の収入印紙や郵券の費用・差押えをする際における実費の費用等です。弁護士費用とこれらの実費をあわせると50万円を超えることも少なくありません(費用は、請求額に応じて異なります。)。

月額の弁護士特約費用に比べて、事故にあった際には月額の弁護士特約費用より多くの弁護士費用が必要となります。

また、おとなの自動車保険によれば、弁護士特約の加入率は、任意保険の加入者のうち約6割程度(正確には57.5%)となっており、多くの人が弁護士特約に加入されていることが分かります。

ご自身に責任がない事故にあったにもかかわらず、賠償を請求するにあたり弁護士費用が生じるという事態を防止するためにも、弁護士特約に加入されていた方がよろしいかと思います。

さいごに

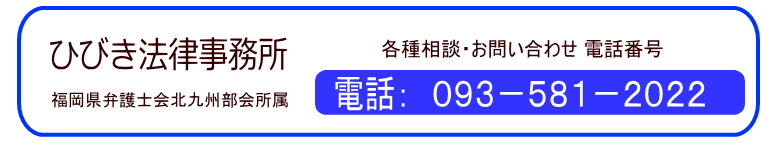

北九州小倉のひびき法律事務所では、弁護士特約を用いて交通事故を多く扱ってきた経験がございます。そのため、もし交通事故にあわれ、聞きたいこと等がございましたら、是非、弁護士特約を用いてご相談にいらしてください。

事故の被害を最小限におさせるためにも、気軽にご相談ください。

※本記事は、令和5年11月14日時点のものですので、最新の情報やご加入保険については、各種約款等でご確認ください。