本記事は、近年・専門性・複雑性を増す残業代請求に関し、労使ともに抑えるべき基本的な情報を提供するものです。

本記事は、近年・専門性・複雑性を増す残業代請求に関し、労使ともに抑えるべき基本的な情報を提供するものです。

今回のテーマは固定残業代の有効要件についてです。

労働基準法は、法定の労働時間を超える時間外労働(残業代)につき、企業、使用者が一定の割増賃金(残業代)を支払わなければならない旨、規定しています。

労働基準法が定める1日当たりの原則的な労働時間は8時間ですので、たとえば、労働者が使用者の指揮の下で1日9時間の労働をした場合、使用者は、原則として、労働者に対して1時間分の残業代を支払わなければなりません。

参照:残業代について

この計算方法による場合、残業代は、残業時間×1時間当たりの割増賃金にて算定されます。

他方、この残業代に関し、現在、固定残業代制度(残業代の定額支給制度)を設ける会社が増えています。

固定残業代制度(残業代定額支給制度)というのは、主として、毎月、一定の金員を残業代として労働者に支給する仕組みを言います。

たとえば、毎月、残業代を5万円定額で支払う、という支給の方法です。

固定残業代制度の種類

固定残業代制度には大きく二つの種類があります。

一つは基本給一体型(あるいは組み込み型)と呼ばれるもので、毎月の基本給の中に固定残業代が含まれるという制度です。

たとえば、基本給は40万とする、但し、その内の10万円はみなし残業部分の割増賃金とする、といった例です。

もう一つは、手当型と呼ばれるもので、毎月の基本給に定額の残業代が付加されるものです。

たとえば、基本給は30万円とする、また、毎月10万円をみなし残業部分の割増賃金として支給する、といった例です。

なお、もう少しだけ言うと、手当型の中には、○○手当の中に、残業代部分とそうでない部分とが組み込まれていることもあります。

たとえば、毎月の10万円の手当中、一部が残業手当、残部が精勤手当などとされる例です。

固定残業代制度(残業代の定額支給制度)の有効性

過去には、固定残業代制度を採用すること自体の有効性に争いがありましたが、現在では、一定の諸条件の下、固定残業代制度を有効に設けることが可能なことに争いはありません。

過去には、固定残業代制度を採用すること自体の有効性に争いがありましたが、現在では、一定の諸条件の下、固定残業代制度を有効に設けることが可能なことに争いはありません。

以下、固定残業代制度の有効性を担保する3つの条件および固定残業代制度におけるみなし残業時間(想定残業時間)の上限について見ていきます。

固定残業代制度の有効性に関する3つの条件

種々の解釈・整理の仕方はあるものの、おおざっぱにいえば、固定残業代制度が有効と言えるためには、次の3つの条件が満たされていることが必要です。

①固定残業代の内、割増賃金に当たる部分が明確に区分されてこと(明確区分性)、

②基本給とば別に支給される金銭が時間外労働の対価として支払われていること(対価性)

③労働基準法所定の計算方法による額がその額を上回るときにその差額の清算がなされていること(差額清算)

ただ、固定残業代制度の有効性を上記3つの条件に整理してみても、これらの条件の内容・解釈については、種々の議論があります。

また、①及び②の条件については近時も重要な高等裁判所判決・最高裁判決が相次いでおり、①及び②の条件を巡って実務的な対応が大きく変化しつつあるのが現状です。

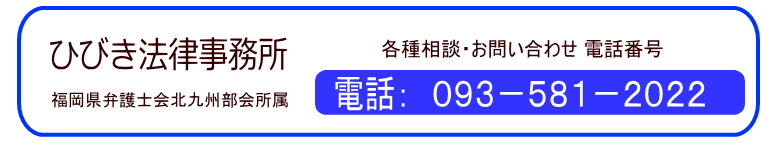

固定残業代制度の有効性条件についてご不明な点がある場合には、一度弁護士にご相談ください。

固定残業手当制度における残業時間の上限

上記3つの一般的な条件とは別に、固定残業代制度の有効性に関し、注意しなければならないのが、固定残業手当制度におけるみなし残業時間の長さです。

固定残業代が何時間分の残業代なのかは、労使共に重要な関心事となりますが、固定残業代制度におけるみなし残業時間の長さが固定残業代制度の有効性に影響を及ぼすことがあります。

この点に関する近時の著名な高裁判決が平成30年10月4日の東京高裁判決(イクヌーザ事件控訴審)です。

この判決は、労働者の健康への配慮義務の観点から、次のように判示して、一定額を月間80時間分相当の時間外労働に対する割増賃金とするのは、原則として公序良俗に反し無効としています。

1か月当たり80時間程度の時間外労働が継続することは、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の疾病を労働者に発症させる恐れがあるものというべきであり、このような長時間の時間外労働を恒常的に労働者に行わせることを予定して、基本給のうちの一定額をその対価として定めることは、労働者の健康を損なう危険のあるものであって、大きな問題があるといわざるを得ない。

そうすると、実際には、長時間の時間外労働を恒常的に労働者に行わせることを予定していたわけではないことを示す特段の事情が認められる場合はさておき、通常は、基本給のうちの一定額を月間80時間分相当の時間外労働に対する割増賃金とすることは、公序良俗に違反するものとして無効とすることが相当である。

上記判決が述べるように、みなし残業時間が長時間に及び、かつ実際の残業時間も長時間となっている場合、固定残業代制度そのものが公序良俗に違反すると判断される場合があります。

どの程度までなら許容されるかは一概には言えないところですが、一般的には、45時間が一つのラインになる、と言われています。

固定残業代制度の有効性が否定される場合

上記のとおり、固定残業代制度が有効とされるためには、諸条件を満たす必要があります。

そして、同制度の有効性を担保する条件が満たされていないケースでは、裁判において固定残業代制度全体が無効と扱われる場合があります。

この場合、使用者ないし企業が払ってきた固定残業代の支給が残業代の支払と認められないのみならず、固定残業代の金額が割増賃金算定の基礎金額に加算される結果、支払わなければならない残業代の金額が大きく増額するという結果になります。

たとえば、基本給20万円、固定残業代10万円として支給してきた会社の固定残業代制度の有効性が否定されるケースでは、会社は、1円も残業代を払っていなかったこととなります。

そして、企業は、基礎賃金を30万円として算定される割増賃金を現実の時間外労働の対価として労働者に支払う必要があるのです。

そのインパクトは、使用者にとっても労働者にとっても、極めて重大といえます。