株式会社の代表者代表取締役(社長等)は、会社を代表する権限を有します。

株式会社の代表者代表取締役(社長等)は、会社を代表する権限を有します。

「会社を代表する権限」というのは、代表者代表取締役が、会社の業務に関する取引や裁判上の行為を成しうる権限を言います。

一方、単なる平取締役には、会社を代表する権限はありません。

ところが、企業の中には、平取締役に対して、あたかも会社の代表権を有するかのような役職名・肩書きを付している場合があります。

表見代表取締役とは

実際には代表権がないのにあたかも代表権があるかのような役職名・肩書きを会社から付与された取締役のことを表見代表取締役といいます。

外見的・表面的に、代表取締役であるかのような名称が付されているため、「表見」代表取締役というのです。

たとえば、実際には社長でないのに「社長」と名乗ることが許された取締役は表見代表取締役に該当します。

また、「取締役会長」との名称の付された取締役が「表見代表取締役」に該当すると判断された例もあります。

表見代表取締役の行為に対する会社の責任

表見代表取締役は、あくまで代表取締役のような外観を有しているだけで、代表取締役ではありませんし、会社を代表する権限も有しません。

しかし、表見代表取締役は会社を代表する権限を有するかのような外観を有しているため、取引相手から見れば、その者が、会社を代表して取引を行う権限を持っていると誤信しがちです。

たとえば、実際に社長ではないのに「社長」と名乗る取締役や人物と企業間契約をした場合、相手方としては、その契約が会社を代表する権限に基づいて締結されたものと信じてしまうのも、やむを得ない面があります。

こうした場合を念頭に、会社法は、次の通り規定して、表見代表取締役が行った取引などの裁判外行為に関し、一定の場合に、会社が責任を負う旨定めています。

株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

会社が責任を負う条件

比較的短い条文ですが、説明の為、会社法354条を分解し、表見代表取締役が行った行為について、会社が責任を負う条件について、数字を振ってみます。

比較的短い条文ですが、説明の為、会社法354条を分解し、表見代表取締役が行った行為について、会社が責任を負う条件について、数字を振ってみます。

株式会社は、①「代表取締役以外の取締役」、②社長、副社長その他「株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称」を、③「付した場合には」、④当該取締役がした行為について、「善意の第三者」に対してその責任を負う。

以下、この数字の順に、各条件の内容を敷衍します。

①「代表取締役以外の取締役」

表見代表取締役が問題となるのは、代表者らしい外観・名称を代表権のない「取締役」に付していた場合です。

役員ではない単なる「従業員」に代表者らしき外観を付与していた場合には、会社法354条の直接適用はありません。

ただ、この場合にも表見代表取締役と同種の問題は生じえますので、この規定が類推的に適用されることはありえます。

また、取締役でも従業員でもない者に代表取締役等の名称を付与していた場合にも同種の問題が発生しえます。

ただ、この場合には、会社法354条ではなく、会社法9条の適用等が問題になります。

自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

②会社を代表する権限を有するものと認められる名称

表見代表取締役に関する責任が問題となるのは、「社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称」が使われた場合です。

条文の規定から、「社長」や「副社長」の名称が、会社を代表する権限を有すると認められる名称に該当することは明らかです。

代表権がないのに「社長」や「副社長」の名称が利用されると、他の諸条件が満たす限り、表見代表取締役の行為に関して、会社が責任を負うことになります。

社長・副社長の他に、会社を代表する権限を有するものに該当すると考えられるものとしては次のような名称があります。

<表見取締役に該当し得る名称>

・取締役会長

・専務取締役

・常務取締役

・代表取締役代行者

③「付した」

表見取締役の行為に関して、会社が責任を負うのは、会社が上記のような代表者らしき外観を有する名称を取締役に「付した」と言える場合です。

会社の全く関知しえないところで、平取締役が勝手に「社長」あるいは「副社長」などの名称を使っていたとしても、会社がその平取締役に、その名称を「付した」とはいえないので、この場合には会社は責任を負いません。

ただ、判例等においては、会社側が積極的に表見代表取締役の名称を与えていなくても、平取締役が社長等の名称を使用していることを知りながら、これを黙認していた場合には、会社がその名称を「付した」ものと評価されます。

名称使用の黙認でも、会社の帰責性ありとされ、相手方保護の観点から、会社がその名称を「付した」と評価されてしまうわけです。

④善意の第三者

表見取締役が行った行為について、会社が責任を負うのは相手方たる第三者(たとえば取引の相手方)が「善意」の場合です。

ここにいう善意と言うのは、その取締役が代表権を有していなかったことにつき、知らなかったことを言います。

ただ、重過失で知らなかった場合は解釈上除外されているため、ちょっとした僅かな注意を払えば代表権限がなかったことを知り得た場合は除外されます。

法律的に言えば、会社法354条が適用可能なのは、相手方が善意・無重過失の場合です。

この点に関し、企業法務に慣れた方であれば、株式会社の登記事項証明書(会社の謄本)を挙げれば、代表権がないことはすぐに分かるじゃないか、それだけで重過失といえるのではないか、と思われるかもしれません。

しかし、表見代表取締役の仕組みは、登記制度が存在することを前提とした上で設けられた仕組みであり、登記事項証明書を閲覧せずに取引に入った相手を保護することを念頭に置いています。

そのため、相手が会社の登記事項証明書を採っていないというだけでは、会社が会社法354条の適用を免れることはできません。

会社が負うこととなる責任

以上の諸条件を満たした場合、会社は、表見代表取締役が行った行為について、責任を負います。

ここでいう責任というのは、表見代表取締役が行った取引が有効であることを前提とした場合に会社が行うべき責任です。

会社法354条が適用されると、たとえば、表見代表取締役が勝手に、会社の不動産を売却したという場合、会社は表見代表取締役には、実際には代表権が無かったのだという主張は通用しません。

会社は当該売買契約に基づいて、その取引の相手方に不動産を引き渡さなければならない、ということになります。

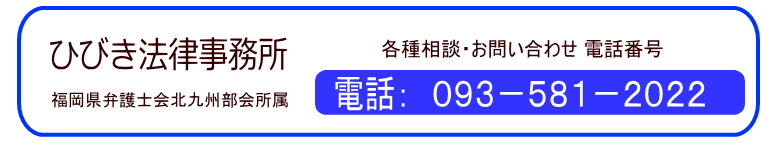

ひびき法律事務所にご相談ください

会社代表者の責任が問題となるケースでは、通常、事実経過が複雑となるほか、争点が多岐に渡ることも多々あります。損害の算定だけでも、専門的な知見無くして困難です。

福岡や北九州近郊において、会社代表者の責任が問題となるトラブルが発生した場合には、ひびき法律事務所(北九州)の弁護士にご相談ください。